青桐资本观察:分子诊断进击2020,如何持续领跑IVD?

|

29起融资,9起金额过亿,5家公司上市,2020年分子诊断方兴未艾,在IVD赛道持续火热。上游基因测序仪迎来三、四代技术迭代,数字PCR仪优势碾压,中游测序服务商激战正酣,分子诊断格局不断被改写。谁将在赛道中拔得头筹,创业公司的机会点又在哪里? 青桐资本持续关注IVD赛道,在分子诊断领域,累计服务20+项目。今年4月,成功助力「迅敏康」完成A轮融资;7月,又与医疗类基金共同主办IVD赛道项目专场路演,搭建医疗项目和投资机构的交流平台。 本文将从完整的产业链切入,重点聚焦上游仪器,尤其是纳米孔测序仪、数字PCR仪的技术优势、市场格局;在中游,我们将着重分析资本对测序服务商的投资逻辑,试图完整展现分子诊断产业链的发展现状与未来趋势。 一. 分子诊断:IVD的黄金赛道 IVD,即体外诊断,是医疗器械的第一大市场,据《中国医药健康蓝皮书》数据,2019年其市场规模达723亿元,年复合增长率高达18.7%。它主要分为4大赛道:生化诊断、免疫诊断、分子诊断、POCT。其中,分子诊断被称为IVD的黄金赛道。 分子诊断,是应用分子生物学方法,检测遗传物质的结构或表达水平的变化,而做出诊断的技术。来自智研咨询数据,2019年我国分子诊断市场规模为115.8亿元,增长10.7%,预计2020年将达140.5亿元。 1.资本“宠儿”:29起融资事件,5家上市公司 2020年1-7月,分子诊断赛道累计发生29起融资事件,占整个IVD赛道的70%。融资高潮主要发生在3、4月份,3月7起,4月8起。从融资金额来看,单笔融资额过亿的有9起,华大智造以10亿美元刷新国内基因测序最大单轮融资纪录。累计78家投资机构入场,其中启明创投3次出手,分别参与诺辉健康D、E轮,和天深医疗B轮融资。

从二级市场来看,短短7个月,分子诊断领域已相继跑出5家上市公司。东方生物登陆科创板、万泰生物成功冲击A股、新产业生物在创业板挂牌上市。其中,万泰生物股价一路上涨,涨幅超16倍。美股市场方面,燃石医学、泛生子6月先后在纳斯达克上市。 2. 分子诊断为何如此“吃香”? 技术驱动、需求爆发、政策支持是分子诊断持续被市场追捧的三大推手。 首先看技术,分子诊断技术,尤其是基因测序、PCR的迭代,加速了行业格局的变化。在基因测序技术领域,二代高通量测序(NGS),大幅度降低检测成本,带动临床应用突破,促进肿瘤检测、无创产检等需求发展;尚处于研发阶段的三代单分子测序、四代纳米孔测序,为行业带来更多想象空间。在PCR技术方面,二代荧光PCR已是主流,临床应用广泛;三代数字PCR,近年来受到科研、临床青睐,大大推动了分子诊断在遗传病、病原体、癌基因检测等领域发展。 其次,从需求来看,一方面,下游科研、临床需求持续攀升,来自前瞻产业研究院数据,我国精准医疗市场规模,2013年仅130亿元,2019年已高达611亿元,预计2020年将突破722亿元。另一方面,新冠疫情催化了短期需求爆发,据国家卫健委数据,截止6月22日,全国医疗卫生机构核酸检测累计达9041万人份。另据财报显示,2020年Q1,华大基因营收增长了35.78%,硕世生物增长276.21%,从营收业绩层面也验证了这一现象。

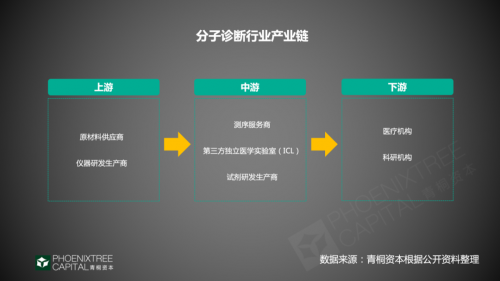

另外,这与精准医疗、医疗器械等政策推动息息相关。2016-2019年先后出台12条政策,支持精准医疗;《高端医疗器械和药品关键技术产业化实施方案》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》2个政策,推动了医疗器械国产替代、审批优化发展。 3.产业链: 上游仪器、中游测序服务商最“闪亮” 纵观整个分子诊断产业链,上游以原材料供应商、仪器研发生产商为主,其中基因测序仪、数字PCR仪较热,中游包括测序服务商、第三方独立医学实验室(ICL)、试剂研发生产商,下游医疗机构受“两票制”、“集采”推行的影响,势必在需求上发生变化。 从投融资数据看,截止2020年7月,28个融资项目中,涉及仪器研发生产的项目有15个,涉及试剂的有13个,提供测序服务的项目12个。其中,艾科诺、奥然生物等兼生产仪器、试剂;迅敏康、海美康济等既是测序服务商,又生产试剂。青桐资本观察发现,中游测序服务商,发展到一定规模,也会自研试剂,或向产业链上游延伸。

二. 上游:基因测序仪、PCR仪“硬核出圈” 分子诊断上游,包括原材料和仪器。先看仪器,主要可分为5类:基因测序仪、PCR扩增仪、核酸提取仪、核酸分子杂交仪、基因芯片仪等。其中,基因测序仪、PCR仪凭借技术迭代、应用落地备受行业关注。原材料方面,由国外罗氏、Meridian life science、Solulink等巨头垄断,技术难度高,国内研发基本空白。 1.基因测序仪:三、四代技术有望刷新市场格局 基因测序,是通过测序设备对DNA分子的碱基排列顺序进行测定。国内基因测序市场保持稳定增长,来自智研咨询数据,2019年中国基因测序市场规模达94亿元,预计2020年将达110亿元。 基因测序作为分子诊断中的前沿技术,迄今已更迭4代: 一代Sanger测序,主要应用在科研,是测序的金标准,精确度达99.99%,但其痛点在于成本过高; 二代高通量测序(NGS),技术较成熟,并且大幅降低检测成本,是目前临床应用最广泛的基因测序技术。来自NIH报告显示,2001-2017年,测序费用从1亿美元降至1000美元。但二代NGS读长较短,精确度相对低; 三、四代测序,目前尚处于研发阶段,业界比较关注。青桐资本研究发现,行业内对三、四代技术分类未有统一定论,投资机构普遍认为,三代为单分子测序,包含纳米孔测序;创业公司,如罗岛纳米,则将单分子测序/生物纳米孔测序归入三代,四代为固态纳米孔测序。本文分类为,三代单分子测序、四代纳米孔测序。 1)固态纳米孔VS生物纳米孔 从三、四代的基因测序技术来看,生物纳米孔、固态纳米孔是目前2大前沿技术。固态纳米孔,主要在氮化硅、二氧化硅、石墨烯等绝缘材料上,利用离子刻蚀技术、电子刻蚀技术、聚焦电子束(FEB)或离子束(FIB)等,制作出纳米孔洞。生物纳米孔,主要采用α-溶血素,插入到纯净的双分子层脂膜中形成蘑菇状七聚体,组装成跨膜通道。 (编辑:焦作站长网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |